城建的艺术:“13世纪地表最强城市”——南宋临安城 ①

城建的艺术:“13世纪地表最强城市”——南宋临安城 ①

1127年,女真人攻陷开封后,宋高宗一路南逃,在长江中游至淮河一带的长期逃亡中,他最终选择了移跸杭州,并随后将杭州升格为临安府作为“都城”。

终南宋一朝,临安也没有正式获得首都的名分,这个始终被称为“行在”(天子巡行所到之地)的城市,却在随后的一百多年里发展成了当时世界上人口最密集、商业最繁华的城市,堪称13世纪地表最强毫不为过。

下面,就让我们拨开历史迷雾,从史实出发,探寻这座庞大而华美的城市的精彩细节。

气象万千的临安城

(本期内容丰富,受篇幅所限,将分篇叙写)

目录:

一、人口规模

二、城市布局

三、坊巷制与高层楼房

四、房荒与“廉租房”

五、小结

一、人口规模

1270年,临安人口已超百万之巨,成为当时地球上人口最密集的城市,当时欧洲最大的一些城市只有数万居民,这和南宋的“行在”相比,只算的上是小集镇。

这个数量是如何得到的?

自唐伊始,中原政府每3年(理论上是每逢闰年)便进行一次分区、县、州、道的人口普查。在此期间将会统计每一户成员的姓名、年龄,家庭可耕地的面积及其确切位置。

1270年,临安城地方官署的人口普查表明,当时城内的户籍数为186330户(《梦梁录》卷十八《户口》),如果每户按4至5人计算,人口总数已达90万左右。事实上,户籍调查获知的数字是最低限度的,因为其中未包括来访旅客和驻军的人数。所以,在1270年许,可以有把握地说,整个临安地区的人口总数已过百万。当时作者们的说法也支持此论,有人曾说:“杭州人烟稠密,城内外不下数十万户,百十万口。”

1276年,蒙古人占领临安城后,还要求每家必须在门口贴上一张户口清单。著名的马可波罗曾在其游记中记载:“该城的每一位市民都有习惯在他的门上写上他、他的妻子、他的佣人以及所有和他同住一处的人的姓名,同时还要写上他所饲养的牲畜的头数。设若家中有人亡故,就须将其名抹去;而若有孩子降生,亦须再添加上去。这样,统治者就能够确切地掌握城中的居民人口。”

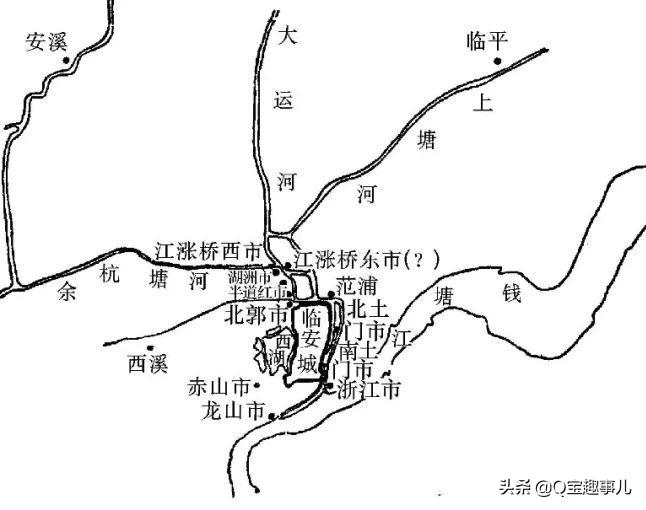

13世纪70年代,经过百余年发展的临安,因城内人口的大幅度增长,许多商业活动已开展到城墙以外,在附近的河岸有不少大型的商业集市,同样居住着数量众多的人口,临安已成为海内外知名的重要商贸枢纽。

繁荣之城

二、城市布局

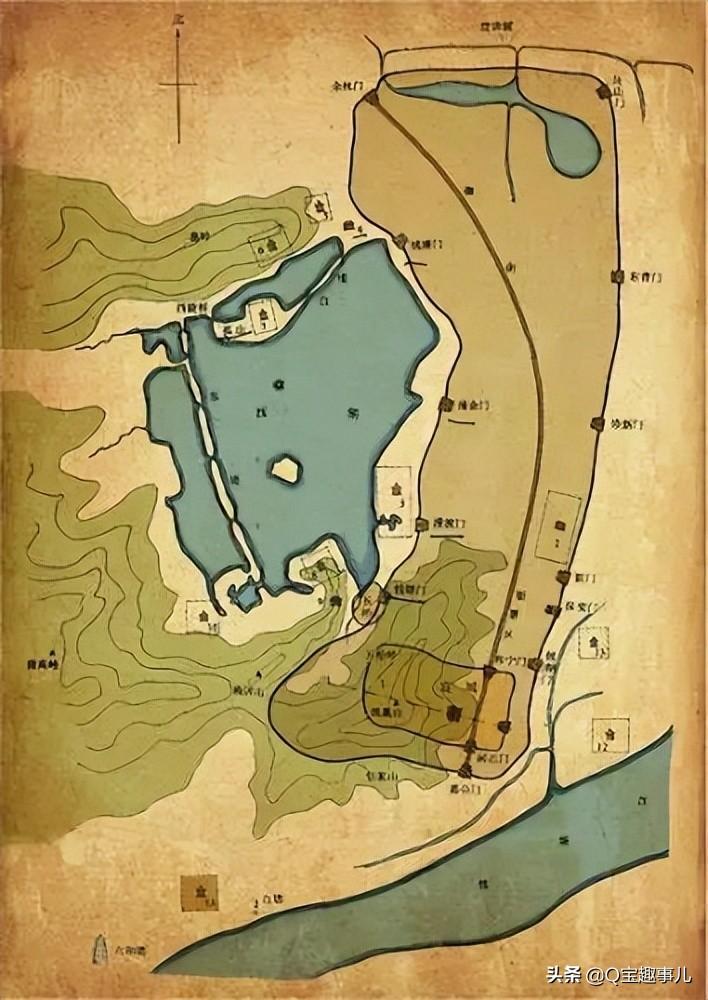

临安城是一个南北走向的狭长城市,南倚凤凰山,西临西湖,北部和东部为平原。(详情请结合后附的地形图与平面图一道查看)

临安城地形图

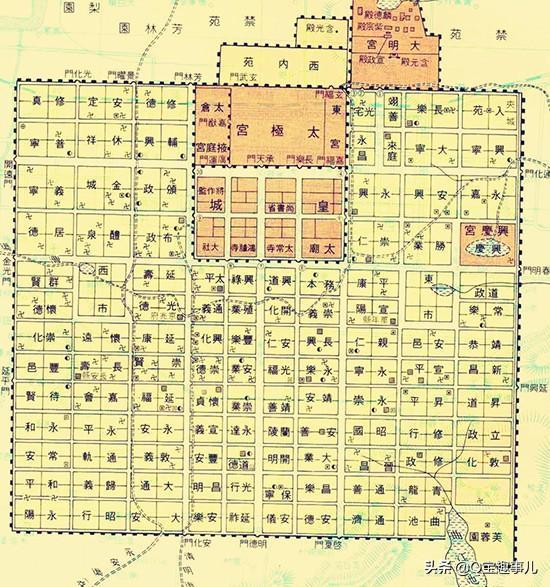

按照功能划分,临安城主要可以分为七个区域,分别是:

①皇城大内:靠着南部凤凰山,街市在城市以北,形成“南宫北市”格局。自宫殿北门向北延伸的御街贯穿全城,御街最宽处可达15米,两旁为全城繁华的商业地段。

②衙署区:在御街南段,以皇城大内为中心,环绕着太庙、三省六部等中央官署。

③市集区:集中在城市北部,中段为核心商业区,还有部分行业街市及文娱活动集中的“瓦子”,官府商业区则在御街南段东侧。

④居住区:主要集中在城市中部。许多达官贵戚的府邸就设在御街旁商业街市的背后。

⑤文化区:靠城市西北角的钱塘门内,临近西湖,分布着国子监、太学、武学等。

⑥仓库区和手工业区:官营手工业区及仓库区在城市北部。北部富有水体,仓库区在此利于防火。(临安城火灾频繁,往往损失惨重,甚至会焚毁一半城区,详见后文)

临安城平面图

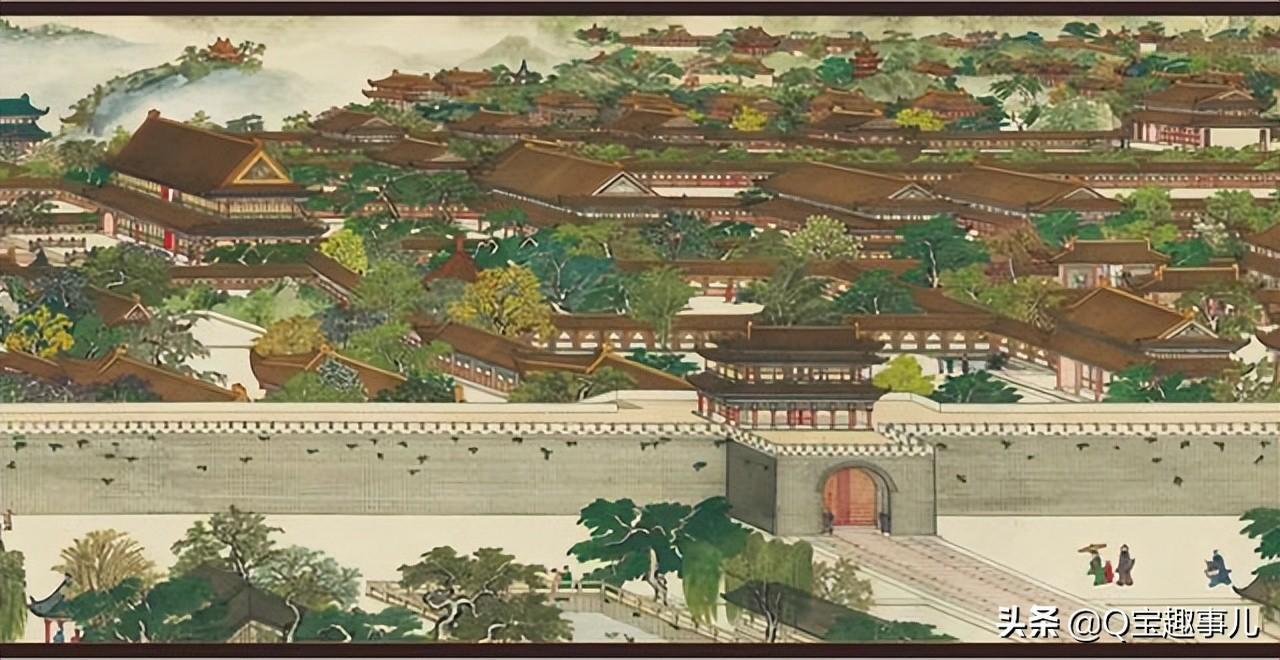

⑦园林城市:南宋历代帝王推崇自然湖山之美,醉心于优美的园林景观,临安城逐步建设成了山水园林式城市,城市不仅与优美的风景区相结合,还有许多园林点缀其间(详见下图)。

临安城园林分布图,图中数字均代表一处园林:如1.桃花关一带别业小圃,如壮观园等; 2.华津洞赵翼王园等

三、坊巷制与高层楼房

临安城何以能容纳一百多万人口?

现代城市人口密集是因为高层建筑的广泛运用,当年的临安城也是如此,为了解决人口居住问题,城内建起了大量高层楼宇,这些高层建筑使临安城看起来具有典型的城市风貌,华美异常。

从13世纪中叶起,临安城内已布满建筑物,街面和巷道相互接通,这在中国历史上也属罕见。在以往朝代,城市中的居民是不能随意临街而居的,居住区被限定在一个个围墙围成的“坊”内,这种制度称为“里坊制”,在临安,里坊制已经瓦解,取而代之的是“坊巷制”,城市生活的框框被打破了,整个临安充满了自在的生活和商业气息。

唐朝长安,典型的里坊制城市,城市被划分成多个“小区”,“小区”管理严格

在以前,实行里坊制的城市内,建筑物通常显得稀落,各坊所圈起的常常包含不少荒地、果(菜)园、花园。唐朝国都长安就是这样的例子。因此,鳞次栉比的临安城,临街而建的商业区,便显得繁荣熙攘、气象非凡。

临安城的一位居民曾写道:“临安城郭广阔,户口繁夥,民居屋宇高森,接栋连檐,寸尺无空。”

在马可波罗之后描写杭州(临安的后身)的鲍丁南,毫不吝啬他的赞叹:

“世界上再没有比这座城市更宏大的了,它方圆达100英里,到处见缝插针地住满了人,一所宅院往往住着10或12家。市郊的人口比市内还要多。该城共有12座主要的城门;而在距每座城门8英里之外的地方,还各有一座比威尼斯或帕度亚更大的城镇,故一个人若在任何一处郊区走上6或8天,仍会觉得自已仿佛只走过了一小段路”。

临安周边的大型集市

临安城建筑用地极端缺乏,而人口又在增加,势必要求建造多层的楼宇,这在当时也是件新鲜事。马可波罗和鲍丁南都曾提到为了解决杭州的住房问题,政府提出了多种措施来鼓励房主将房屋加高或者建设多层楼舍。

前文鲍丁南的描述中,一所宅院能住10至12家人口(按每家人均5人算,则多至50人),也说明了民宅建筑的普遍高度实在令人惊讶,在当时实属奇观。

鲍丁南甚至提及了8至10层的高楼,但其他阿拉伯旅行家的记录却较为谨慎。总体而言这些楼房为3至5层是更可信的。

临安城房屋的高大华丽,马可波罗在游记中曾记载:

“当他(皇帝)驱车遍游该城的大街小巷时…他突然发现两座宅院的中间有一座小屋……于是国王(皇帝)便问这所房子何以如此窄小……一个人禀告说,那所小房子的主人太穷,无力修造像别家那样大的宅院。国王(皇帝)随即下令由他自已出资把那所小房子修建得同样富丽高大。而若那所小房子为某位富人所有,则他就要马上命令他将其拆掉。由于有了这道命令,在其王国的首都,没有任何一所房子不是富丽高大,除此之外就是随处可见的大量巨型宫殿和府第”。

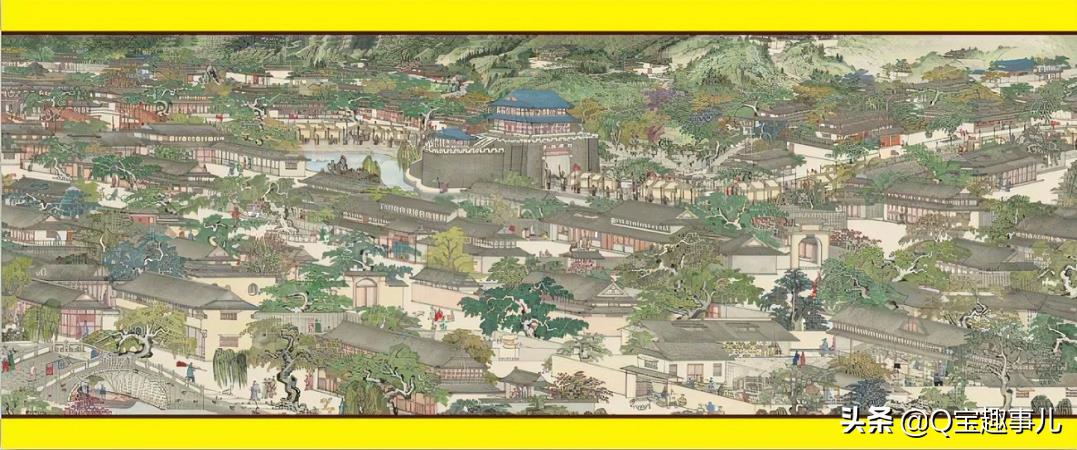

临安城想象图

四、房荒与“廉租房”

前文提到鲍丁南曾记录城内有10层的房子,这虽有夸张之嫌,但也反映了临安城人口之密集,大量人口往往挤住在很小的面积内(一所宅院能住10至12家人口)。

当时,南宋商品经济发达,城市化水平不断提高,人口流动频繁,就像今天的人们一样,宋人发迹后也爱往大城市挤。大量人口不断涌入临安,带动了城内房屋租赁市场的火爆,水涨船高的房租使得许多人租不起房,露宿街头。

包伟民教授曾估算:南宋淳祐年间(1241年-1252年),临安城内的人口密度约为21000人/平方公里,咸淳年间(1265年-1274年),甚至可能达到35000人/平方公里。

要知道今天纽约、伦敦、巴黎、香港的人口密度大致在8500以下,东京与广州市区的人口密度为13000,北京约为14000。

换言之,临安的人口密度居然超过了今天的国际大都市。

人多地少,当时的临安就如同今天的“北上广”,房子太贵,一屋难求,许多官员也得租房住。宋人曾感叹:“重城之中,双阙之下,尺地寸土,与金同价,非熏戚世家,居无隙地”。

为了解决这个社会痼疾,南宋政府制定了“廉租房”政策,修建了许多公租房,并设立了专门管理、维修国有房产,并收取租金的“楼店务”(也叫“店宅务”)。

宋人曾记载:“楼店务在流福桥北,有官设吏令宅务合于人员,收检民户年纳白地赁钱。”

政府对于交房租通常亦十分宽限,一位市民曾述及,租金分为大、中、小三等。如遇因雪寒、淫雨、火灾等而祈祷恩典,“官司出榜除放房地钱,大者三日至七日,中者五日至十日,小者七日至半月,如房舍未经减者,遇大礼明堂赦文条划,谓一贯为减除三百,止令公私收七百”。

临安城沿河街市

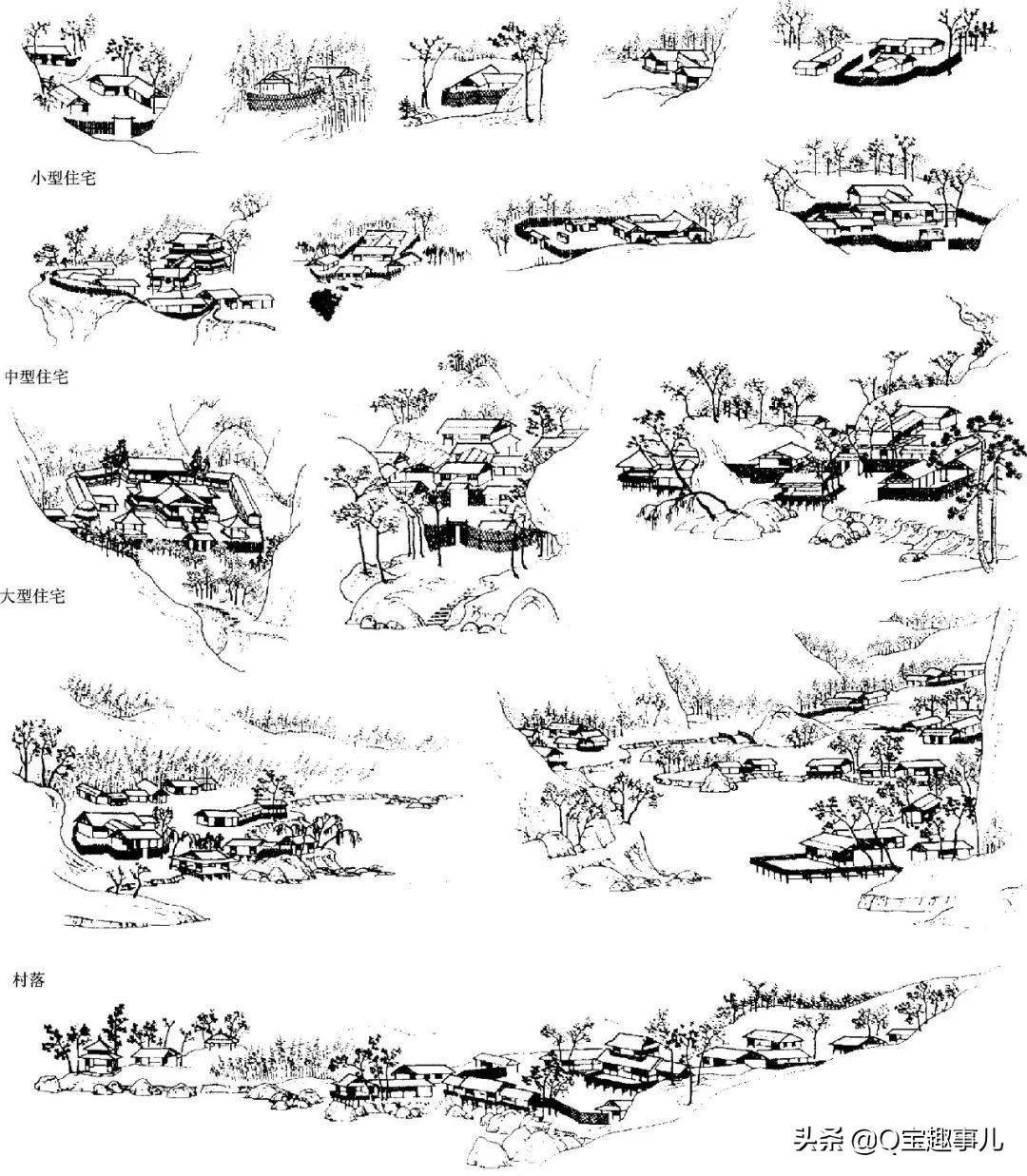

临安府周边地区住宅形制图

五、小结

从前文的平面图中,我们可以得知,临安城的城郊紧邻湖泊、河流和小山岭,这样的自然环境体现出典型的江南城市特点,既水陆交通发达而又环境优美,但这也阻挡了城市的扩大。

城南的小山岭是勋贵的聚居区,宫殿也坐落在那里。许多达官显要们则居住在面积为一万坪的小山顶上(《夷坚志》卷十六)。

许多牟得暴利的商贾们则ト居于更南边的凤凰山,那里也星星点点地坐落着许多避暑山庄和园林。

城墙内的低地位于城市北部,该处富于水体易于防火,因而仓库和作坊众多。

而沿着御街展开的临街商道附近,是大量的平民区,多层楼房便建于此处,街面狭窄而拥挤(这些房子通常正立面极窄小,进深却很大,底层通常开设店铺、手工艺作坊)。

放眼看去,经过精心规划的横穿城市的大街、具有纪念碑风格的城墙与门楼、金碧辉煌的宫宇府第和寺庙,与狭窄的巷陌、嘈杂拥塞的平民区构成了强烈的对比。

这,正是一个充满了生活激情,又富于商业气息的美妙城市。

临安城复原想象图

临安城复原想象图

(受篇幅所限,后续内容下篇再叙)

喜欢的朋友请点赞关注~!

#历史##我要上 头条##文化##我要上头条##南宋#

标签: