走出《长安十二时辰》的元载,用余生写就“厚黑宰相奋斗史”

走出《长安十二时辰》的元载,用余生写就“厚黑宰相奋斗史”

《长安十二时辰》以硬核还原盛唐风貌,精致勾勒长安官民群像,为人所记忆。(来源:网络,侵删,下同)

在脑洞大作《长安十二时辰》中,有一枚着墨精当的小角色——大唐玄宗朝大理寺评事、肃宗代宗两朝宰相元载。

在剧中,这个不过从八品下的微末小吏,对长安官场的洞见,比身居高位者,更加清楚。同样,面慈心狠的小人物,比穷凶极恶的大反派,更令观众猝不及防。因“小人”元载的介入,天宝三载的长安上元夜,变得更加扑朔迷离。

元载的每一次选择,就是长安官场生态的写真,只有关系和利益,没有道义和是非。

元载的不退,既是给自己的谎言壮胆,也是为自己追求富贵鼓劲。他被长安另一面吞噬,不退歧路,一去不返。

对“初心”的强调,反衬了元载这样丢失初心的人并非不知善恶,而是蒙蔽了良知,故意视而不见。

元载,这个此前不为历史剧青睐的“小人物”,其实是一个很有故事的“大IP”。他出身微末,却求娶豪门,在政治上不乏厚黑辣手,在职场上又堪称多面手。他的许多人生细节,只能在新旧《唐书》中惊鸿一瞥,却在长安这幅精工细描的群像长卷中,给观者带来了一番别样的观察兴趣。

恩将仇报:元载官场的“第一桶金”

在《长安十二时辰》开篇,他是大理寺评事。而历史上的元载,在天宝初年因科举成绩优等,而被任命为新平县县尉(也就是现陕西省彬县),直到唐肃宗至德年间(756-758年)才入长安[1]担任度支郎中的官职。

[1] 《旧唐书》记载"监察御史韦镒充使监选黔中,引载为判官,载名稍著,迁大理评事。东都留守苗晋卿又引为判官,迁大理司直。"而《新唐书》不载。贞观后该官职掌出使推覆,此时元载应该是大理寺外派黔中郡和东都洛阳的司法官员,应不在长安。

元载在玄宗朝,是寂寂无闻的年轻小吏。他在历史上的最大声响,是下黑手帮助唐代宗铲除了两任权宦:李辅国和鱼朝恩。恶人自有恶人磨。元载对付宦官,是一把好手。

《长安十二时辰》宦官李静忠(李辅国原名)出场

李辅国是开唐"宦官专权"的老祖宗般的人物,叱咤唐肃宗、唐代宗两朝,甚至唐玄宗晚年被迫迁居西内,也是由这个老太监一手导演。更可恶的是,李辅国在迁居过程中,集合禁军刀吓上皇,把玄宗皇帝吓得坠马四次。若非高力士在场,后果不堪设想。

时肃宗不豫,……(李辅国)下矫诏迁太上皇于西内,绝其扈从部曲,不过老弱三二十人。及中逵,攒刃曜日,辅国统之。太上皇惊,欲坠马数四,赖左右扶持乃上。

高力士跃马而前,厉声曰:"五十年太平天子,李辅国汝旧臣,不宜无礼,李辅国下马!"辅国不觉失辔而下。(高力士)宣太上皇诰曰:"将士各得好在否?"于是辅国令兵士咸韬刃于鞘中,齐声云:"太上皇万福!"一时拜舞。力士又曰:"李辅国拢马!"辅国遂著靴,出行拢马,与兵士等护侍太上皇,平安到西内。辅国领众既退,太上皇泣持力士手曰:"微将军(指高力士),阿瞒(玄宗以小名自称)已为兵死鬼矣。"(李昉﹑扈蒙等《太平广记》引韦绚《戎幕闲谈》)

这么一位欺天作恶的人物,最后还是被唐代宗派出的刺客暗杀,头被扔到了厕所里。

这个暗杀计划,元载参与其中。

在《新唐书》记载中,关于元载协助刺杀李辅国,只有一句话:

盗杀李辅国,(元)载阴与其谋。(《新唐书·元载传》)

但前情却颇可玩味。

元载和李辅国本是沾亲带故的关系。李辅国的老婆,是元载家族的"宗女"(姓景或者元,待考)。元载在长安官场的顺遂,历任度支使、江淮转运使,又升任同中书门下平章事、中书侍郎,获封许昌县子爵,有一大半功劳归功于这个宦官亲戚。

会京兆尹缺,辅国白用(元)载,载意属国柄,固辞,辅国晓之,翌日,拜同中书门下平章事,领使如故。代宗立,辅国势愈重,数称其才,进拜中书侍郎、许昌县子。以度支繁浩,有吏事督责,损威宠,乃悉天下钱谷委刘晏。未几,判天下元帅行军司马。(《新唐书·元载传》)

在元载的职务中,肃宗朝的"同中书门下平章事"和代宗朝的"中书侍郎",这两个官职十分耀眼,均是当朝的首席宰相。照理,李辅国是元载的靠山,元载对他应该感恩戴德才是,却押宝年轻皇帝反杀恩主。这里的人性,便值得琢磨。

以下驭上:畅行大唐官场的通行证

《长安十二时辰》在展现元载的品性来龙上,做了铺垫。剧中元载出场,很具设计感——使诸妓环绕,以此密闭熏香。这一幕,取得是“妓围”和“肉阵”两个典故:

申王(唐睿宗次子申王李成义)每至冬月,有风雪苦寒之际,使宫妓密围於坐侧以御寒气,自呼为“妓围”。(王仁裕 《开元天宝遗事·妓围》)

玄宗时,外戚杨国忠当政,穷奢极欲,冬月常选婢妾肥大者,行列于前令遮风,藉人气相暖,号“肉阵”。(王仁裕《开元天宝遗事·肉阵》)

元载有一定场句:"你懂些什么呀,使唤物怎么能和使唤人比呢?使唤人要有趣得多。"

《长安十二时辰》元载以“妓围”“肉阵”的方式高调出场

《长安十二时辰》元载感慨“使唤物怎么能和使唤人比呢?使唤人要有趣得多。”

《长安十二时辰》元载抱怨怀才不遇

剧中,元载将自己与李白的处境进行类比,深恨朝廷不得人才。但他和李白毕竟不同。谪仙人的操守,元载这样的凡人也是看不上的。他深谙,要想出人头地,不能等机会找上门,要想尽办法让自己"有用",要充分利用那些摆不上台面的上层矛盾,浑水摸鱼,为我所用。

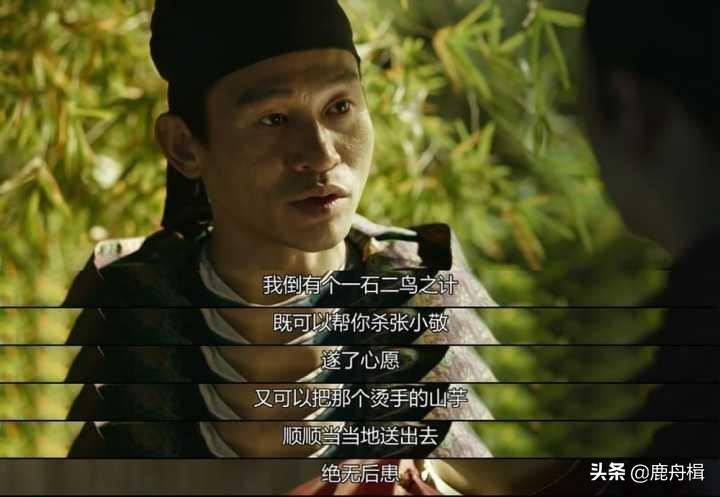

高官显宦们使唤他,他何尝不在使唤高官显宦?他琢磨林九郎(李林甫),观察靖安司,对永王欲除张小敬(主角)、窥伺储位的心思拿捏得十分清楚,对封大伦和熊火帮的凶狠颟顸也知尽根底,善弈朝局者如他,才有了这熏香待客、使"一石二鸟"之计的腾挪空间。

《长安十二时辰》元载诱封大伦入瓮使“一石二鸟”之计

剧中豢养黑恶势力熊火帮的官员封大伦也是一位人物,但在元载面前,也只是一个被玩弄于股掌间的小丑。不过,他评价元载的眼光确是极为精当:“你对机会的嗅觉实在是太敏锐了”,元载如何回应?“双赢!”元载的双赢,透着那份相互利用,各取所需的十足无赖气。

从这一点讲,《长安十二时辰》对新旧唐书中记载的元载,还原得相当精准、传神。

因为,历史上的元载,正是剧中那般使得一手"以下驭上",且能“扮猪吃老虎”的狠人。

他一路开挂的前半生,正是摆正了位置,押对了宝的回报。他虽然开局身居末位,却始终完全掌握主动,步步算计,左右逢源,最终逆袭成功。他明白,年轻的皇帝最需要被人认同,如果要在新朝继续发光,就要让自己成为新皇帝一件及时而趁手的兵器,一个有用却有缺点的"势利人"。皇帝看得透,才用的放心。杀李辅国以自效,就是他最好的"投名状"。

诚如《长安十二时辰》所言,二十年后的元载,早已迎娶白富美,攀上人生巅峰。

扮猪吃虎:与宦官斗,其乐无穷

元载在李辅国被杀后,担任的最重要职务是"天下元帅行军司马"。

这个职位的前前任是李辅国,前任是一个叫程元振的宦官[2]。这个官职于史记载,仅此三位担任。元载是第三位也是最后一位"天下元帅行军司马"。

[2] 《旧唐书》记载程元振"是时元振之权,甚于辅国,军中呼为"十郎"。他是扶持代宗上位的另一位权宦,也参与了暗杀李辅国的行动。

这个官职是干什么的呢?主要包括参与决策,知掌枢密,沟通内外,掌握文书和控制禁军。你看,文武兼备,内外一体,俨然是700余年后大明朝"司礼监掌印""内阁首辅"和"锦衣卫指挥使"混合职务的plus版。唐代宗为铲除李辅国时,很重要的一步,便是命他迁居外第,以便断绝他与宫中枢要的信息联系。等待继任者程元振以吐蕃兵乱失宠诛杀,这个位置便落到了已经是宰相的元载的头上。

斗争还在继续。和元载分庭抗礼的,还有一个宦官——天下观军容宣慰处置使,鱼朝恩。

鱼朝恩(722-770年)

鱼朝恩的获宠是充分把握机遇的结果。唐代宗广德元年(763年)九月,根据《旧唐书》记载:"(帝)下诏征兵,诸道卒无至者。十月,蕃军至便桥, 代宗苍黄出幸陕州;贼陷京师,府库荡尽。"该年,吐蕃、党项侵犯京畿地区,皇帝颁布诏书征兵,各道却始终没有人前去应征。

而就在唐代宗被迫逃亡陕州的路途中,鱼朝恩却率领神策军在华阴迎奉皇帝,史载"朝恩大军遽至迎奉,六师方振。由是深加宠异,改为天下观军容宣慰处置使。"

唐代宗命鱼朝恩为天下观军容宣慰处置使,典神策军。等代宗返回长安,"朝恩遂以军归禁中,自将之"。回到大本营的鱼朝恩,进一步将神策军扩为左右两厢,至此之后,神策军逐渐成为了唐代禁军的主要力量,由宦官主领,沿为定制,直到唐亡。[3]

[3] 在鱼朝恩掌管神策军的72年后,即大唐太和九年(835年),27岁唐文宗意图诛杀宦官势力,结果被权宦仇士良利用神策军力量反杀,酿成"甘露之变"。直到朱温以物理方式清除长安城内宦官,盘踞中晚唐140余年的宦官问题才得以彻底解决。

政治讲求顶角平衡,但两角之间,也必然互相伤害。鱼朝恩对已经集内外大权一身的宰相元载,甚为忌惮。他仰仗日益强大的神策军力量,在各种场合间咄咄逼人,对同样拥有禁军控制权的宰执元载,屡屡试探。

宰臣或决政事,不预谋者,(鱼朝恩)则睚眦曰:"天下之事,岂不由我乎?"(苏鹗《杜阳杂编》)

鱼朝恩于国子监高坐讲易,尽言鼎卦,以挫元载、王缙。是日,百官皆在,缙不堪其辱,载怡然。朝恩退曰:"怒者常情,笑者不可测也。(李昉﹑扈蒙等《太平广记》引李肇《国史补》)

元载就是这样一个城府极深、"不可测"的笑面虎。他用重金贿赂了鱼朝恩的亲信周皓(亲随射生将)、皇甫温(陕州观察使)二人,又派遣心腹崔昭担任京兆尹,"伺朝恩出处",从此"自是朝恩动静,载皆知之,巨细悉以闻。"(见《旧唐书·鱼朝恩传》)。

他需要更进一步观察。这样一位军权在握、骄横震天下的权宦,一定会自作死地触动一处死穴:皇权。尤其是他和鱼朝恩共同面对的,是连杀李辅国、程元振两名宦官大佬、被欧阳修誉为"中材之主"的狠人唐代宗。

同样在《杜阳杂编》的记载中,就记录了鱼朝恩一次"自作孽"。由于他的小儿子鱼令徽(没看错,鱼朝恩有儿子,且也入宫当了宦官)和人争路,被人误碰臂膀,这个坑爹的家伙就跑去告状了。

(鱼令徽)乃驰归,告朝恩,以班次居下,为同列所欺。朝恩怒,翌日,于帝前奏曰:"臣幼男令徽,位居众僚之下,愿陛下特赐金章,以超其等。"不言其绯而便求紫。帝犹未语,而朝恩已令所司,捧紫衣而至。令徽即谢于殿前。帝虽知不可,强谓朝恩曰:"卿男著章服,大宜称也。"(苏鹗《杜阳杂编》)

皇帝尚未允许,鱼朝恩便将紫袍命人拿来自行赏赐。其行嚣张狂悖如此,也就难怪史书记载"与(元)载不叶,惮之,虽帝亦衔恚。"唐代宗为此非常不高兴。

元载正是利用了皇帝的愤怒,在大历五年(770年),秘密奏请皇帝,请杀鱼朝恩。在该年三月寒食宫宴结束后,唐代宗违反常例,不让鱼朝恩回神策军,将他留下议事。代宗忽然发难,指责鱼朝恩图谋不轨。鱼朝恩申辩时又"言颇悖慢",冲突一触即发。但后续如何,却于史阙闻。史书简单记载,"是日朝恩还第,自经而卒"。

我们大致可以推测,当时的现场,应由元载授意组织,由那位叫周皓的亲随动手,将鱼朝恩缢杀,造成回家自杀的假象。

乃乘间奏诛朝恩,帝畏有变,载结其爱将为助。(《新唐书·元载传》)

祸萌骖乘:元载的功与过

元载的权势,在帮助皇帝连杀两位权宦后,达到鼎盛,当然,也敲响了"祸萌骖乘"的丧钟。

他要求官员奏事之前,一定要先告诉他。这是明显的违背三省六部制度的逾制行为。这样的故智,在明朝正德年间的权宦刘瑾身上也依葫芦画瓢地做过——章奏先具红揭投瑾,号红本,然后上通政司,号白本,皆称刘太监而不名。

元载专权,恐奏事者攻讦其私,乃请:"百官凡论事,皆先白长官,长官白宰相,然后奏闻。"仍以上旨谕百官曰:"比日诸司奏事烦多,所言多谗毁,故委长官、宰相先定其可否。"(司马光等《资治通鉴·唐纪四十》)

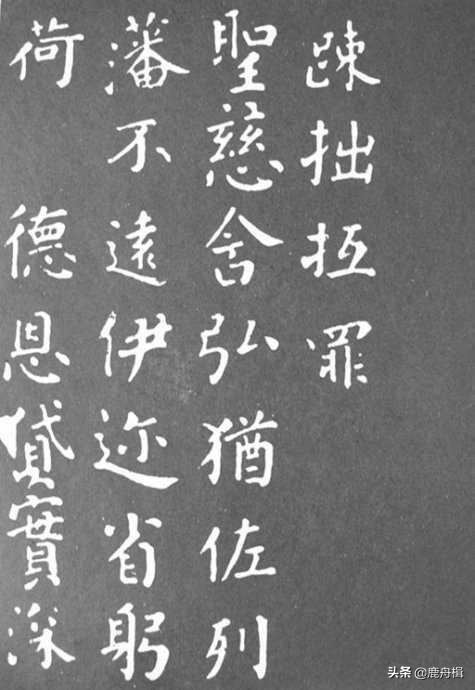

这件事,还牵出了另一位为我们熟知的历史名人——颜真卿。时任刑部尚书的颜真卿一腔义愤,对宰相揽权太过上疏批评:"陛下倘不早寤,渐成孤立,后虽悔之,亦无及矣!"元载听说后,非常痛恨,诬陷颜真卿诽谤,将一代书圣贬到了峡州。不过,颜夫子后来在峡州留下了名篇《峡州帖》,成就了书法史上的遗珍。

颜真卿(709-784年)

颜真卿《峡州帖》拓片(局部)

身居权位者,大多好货,元载也概莫能外。在他收藏的诸多宝物中,有一件"神物",令人遐想。

(元)载有龙须拂,色如烂椹,可长三尺。削水精为柄,刻红玉为环钮。或风雨晦暝,临流沾湿,则光彩动摇,奋然如怒。置之于堂中,夜则蚊蚋不敢入,拂之为声,鸡犬牛马无不惊逸。若垂之池潭,则鳞介之属悉俯伏而至。引水于空中,则成瀑布三五尺,未尝辄断。烧燕肉熏之,则□焉若生云雾。厥后,上(唐代宗)知其异,屡言之,载不得已而遂进焉。(苏鹗《杜阳杂编》)

这段话记载的是,元载有一柄拿龙须作的拂尘,颜色像熟烂了的桑椹,约三尺长,遇水、遇虫、遇鱼有多种神奇功效,后被唐代宗索去。龙,这种被认为是神话的生物居然留下了"遗骸",且在这个残篇中记录下了线索,可惜,唐代内府库藏早已湮没无闻。这段记载在1200年后被学者马小星重新发现,写进了《龙:一种未明的动物》。

唐室以道祖李耳为祖,道教文化氛围浓重。拂尘也逐渐进入豪门生活,成为生活审美的组成部分。

《龙:一种未明的动物》(马小星 著)

当然,元载在私德和器量上虽然乏善可陈,但他在政治上也并非全无作为。剧中,主角张小敬原系军籍,来自安西都护府三十三折冲府第八团中,为烽燧堡战役幸存的弓弩手之一。唐代自安史之乱后,丢失的西北故地及由此产生的边防问题,始终是唐王朝不曾放下的心病,如同两宋对幽云十六州的执念。元载任相期间,曾就西北边防提出一条良策——修筑原州城,对木门谷、木峡关、陇山三关进行重点布防,行政上配套设置鸣沙县,军事上设立新边军——丰安军,并择善者将陇西地区的地形绘成與图。

《长安十二时辰》演绎的烽燧堡战役,其原型是发生在开元二十三年十月的拨换城之战。

《长安十二时辰》出现的战旗"三辰旗",还原自敦煌莫高窟156窟南壁下部《张议潮出行图》。

元载研究长安官场一辈子,也能得人。

《新唐书》说他"载当国,阴择才可代己者,引以自近。"对于贤才,他也着意培养。元载是度支郎中出身,对理财、漕事之能过于己者,没有嫉妒之心,反生爱护——

刘晏(代宗令其主持改革盐法)、刘单(天宝二年状元,与岑参、杜甫交好,岑作《武威送刘判官赴碛西行军》杜诗《奉先对少府新画山水障歌》都是写的他)、杨炎(德宗朝宰相,主持废除租庸调制,推行以钱定税的"两税法",对后世王安石、张居正税改均有重大影响,且于元载死后奏请实施在原州修筑城堡规划)等能吏名臣,都是由他发现并逐步培养的。

《长安十二时辰》里太子试验"新税法"的设计者,其原型就是当时任职河西节度使掌书记的杨炎。

可惜,边防计划未及实施,人才布局尚未巩固,元载的末路,已经到来。

人生末路:以袜塞口求速死

剧中元载的结局,是以宰执之谶,在天宝三载的光荣中,继续向权力的金字塔攀爬。但历史上,元载依旧难逃唐代宗的"清算"。

也就是扳倒鱼朝恩的七年之后,在大历十二年(777年)三月十一日,这位荣宠两朝、擅营私产的宰相,被勒令自杀,妻与诸子处死,已经出家为尼的女儿被没入宫中为奴,祖父父亲被开棺戮尸。元载一生厚黑算计,到头来不过是重蹈了那些权宦的覆辙。身死家灭,咎由自取。

(元)载长子伯和,先是贬在扬州兵曹参军,载得罪,命中使驰传于扬州赐死。次子仲武,祠部员外郎,次子季能,秘书省校书郎,并载妻王氏并赐死。女资敬寺尼真一,收入掖庭。(《旧唐书·元载传》)

历史上,皇帝忽然暴起,成功诛杀权臣的事情并不鲜见。崇祯帝灭魏阉、嘉庆帝杀和珅,都是以快打慢的例子。元载不幸,碰到了唐代宗这个接连收拾李辅国,程元振的猛人。

唐德代宗李豫(727-779年)

在《新唐书》“吴凑列传”中,隐伏了唐代宗准备收拾元载的一段隐情:

"元载当国久,愎状日肆,帝阴欲诛,未发也,顾左右无可与计,即召凑图之。"(《新唐书·卷八十四·吴凑列传》)

这个吴凑是代宗的娘舅,时任左金吾卫大将军。他帮助皇帝参与了逮捕元载计划。

大历十二年三月庚辰(777年3月28日),代宗按照收拾鱼朝恩的套路,突然在散朝后当庭由吴凑率兵逮捕元载,理由是有人控告元载"夜醮图为不轨",由时任吏部尚书刘晏(就是前文提及的元载十分欣赏的那位官员)主审,第二天辛巳,皇帝就下诏命元载自杀,但从犯王缙却被刘晏救了免死。当时对元载的审讯定谳十分仓促,后来元载另一位门人杨炎当了宰相,认为是刘晏在捣鬼,便将其冤杀。殊不知,是代宗杀心已起,刘晏奉旨办事罢了。

事实上,唐代宗念及元载两次相助,且在嗣立德宗为太子这件事上有功劳,对这位宰相一直有不忍之心。曾屡屡劝谕他收敛以保善终。可惜,元载不听皇帝劝告,我行我素,最后彻底激怒皇帝。

元载是被赐死的。按照唐律,亲贵赐自尽,缢杀可能性较大,次之是杖杀,很少斩首。但《资治通鉴》里记载了元载临死前"求快死",被执刑人以臭袜塞口,感觉有点像斩首,但具体死法,没有记载。

乃赐载自尽于万年县。载请主者:“愿得快死!”主者曰:“相公须受少污辱,勿怪!”乃脱秽袜塞其口而杀之。载妻王氏,忠嗣之女也,及子伯和、仲武、季能皆伏诛。(《资治通鉴·第二百二十五卷·唐纪四十一》)

伴随元载的死亡,元载承诺护妻子一生周全的誓言,也食言了。

《长安十二时辰》元载承诺护妻子一生周全

这里,有必要还原下元载的妻子,也就是剧中的王韫秀。她确实是河西节度使王忠嗣(剧中称为王宗汜)之女。史载其"开元中河西节度使忠嗣之女也,素以凶戾闻,恣其子伯和等为虐。"这位被历史盖棺论定为"悍妇"的恶女人,又有什么值得在此标记的人生细节呢?

《长安十二时辰》王韫秀出场

剧中,王韫秀因元载的"步步为营"而坠入爱河。在历史上,元载夫妇二人是少年夫妻,曾患难与共。

《长安十二时辰》元载设计一石二鸟俘获王韫秀芳心

这位王氏曾写过一首诗,取名《同夫游秦》,其寄语的主人公就是元载。

路扫饥寒迹,天哀志气人。

休零离别泪,携手入西秦。

这首充满逆境中昂扬求存的励志诗,曾被毛泽东同志手书,其品格意境非比寻常。而这首诗的创作背景,正是王氏毅然应答,当时元载准备离家前往长安谋求出路的另一首《别妻王韫秀》。

年来谁不厌龙钟,虽在侯门似不容。

看取海山寒翠树,苦遭霜霰到秦封。

两相对比,王韫秀的志气更在元载之上。剧中王韫秀的性格类似男儿,历史上也是如此。

这位妇人在面临夫死家破,自己要被没入宫中为奴的命运时,宁死不从,临死之前曾做壮语:"王家十二娘子,二十年太原节度使女,十六年宰相妻,死亦幸矣,坚不从命!"这样的性格,对于编纂《旧唐书》的后晋士人而言,想必留下了深刻印象。从"恣其子伯和等为虐"这句断语可推测,她也有缺陷,那就是太爱丈夫,也宠溺儿子,在无原则的亲情面前,她的豪迈,变得黯淡无光。

人性是复杂的。在王韫秀留传后世的诗作中,除了那首《同夫游秦》,还有两首。

楚竹燕歌动画梁,春兰重换舞衣裳。

公孙开阁招嘉客,知道浮荣不久长。( 《喻夫阻客》)

相国已随麟阁贵,家风第一右丞诗。

笄年解笑鸣机妇,耻见苏秦富贵时。 (《夫入相寄姨妹》)

"耻见苏秦富贵时""知道浮荣不久长"的王韫秀,仿佛看的明白,却没有预先做下什么准备,除了来自深闺的担忧和愤懑,并不能阻止元载的自我堕落和自取灭亡,也没能挽救自己三子一女的命运。

就在王韫秀把《夫入相寄姨妹》这首诗寄出不久,元载便被皇帝禁闭政事堂论罪查处,元家的末日,也应声到来。

标签: