拉赫玛尼诺夫:灰暗又光彩,柔美而激烈的古典大师

拉赫玛尼诺夫:灰暗又光彩,柔美而激烈的古典大师

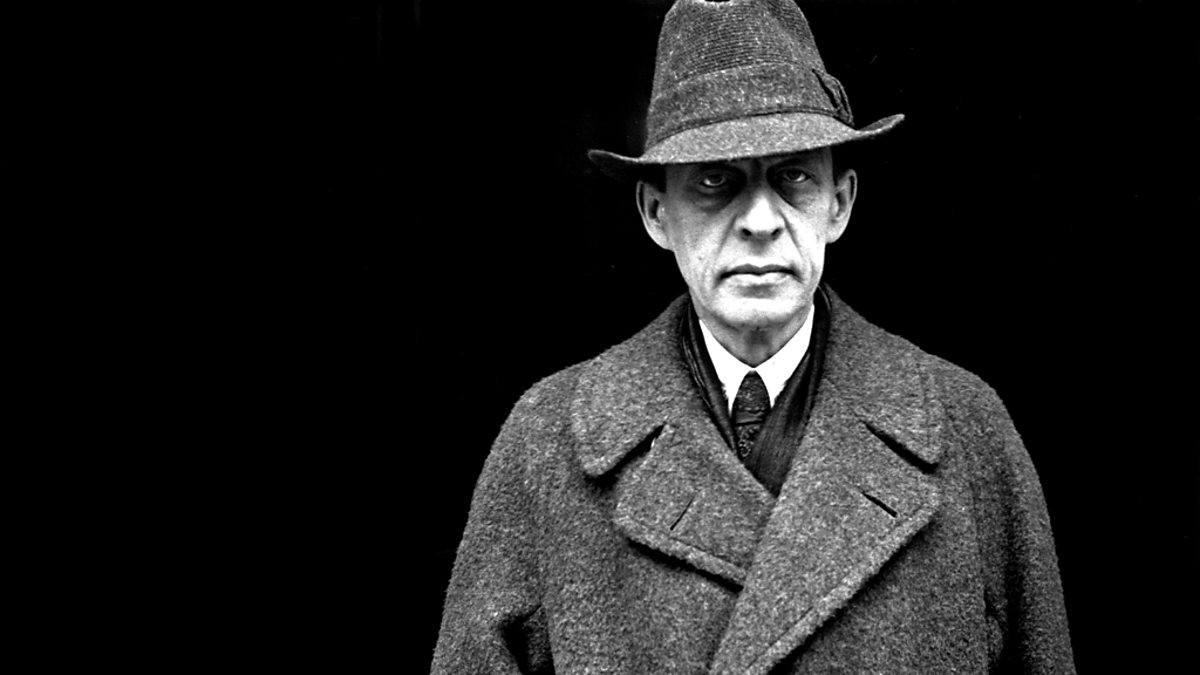

近两米的身高,贵族后裔出身,加上帅气的外表,拉赫玛尼诺夫绝对是西方音乐史上名副其实的“高富帅”。

拉赫玛尼诺夫有一双轻跨十二度的大手,以至于人们误以为他只是个钢琴演奏大师,然后偶尔写一点不错的曲子。在这一点上,他与帕格尼尼、李斯特相似。他的钢琴作品就如同平静的月光,夏天沙沙的树叶声,黄昏中遥远的钟声。有李斯特的辉煌技巧和肖邦的诗情画意,同时也继承了格林卡的亲切质朴和柴可夫斯基的真情倾诉。

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(1873-1943)

拉赫玛尼诺夫出生于俄罗斯,晚年入美国籍。他与柴科夫斯基一样是乌克兰族,因而他们的音乐体现了浓浓的斯拉夫民族气质,忧郁而深长,并总让人感受到一种笼罩在潜在悲剧性之中的辉煌气势和巨大感染力。

拉赫玛尼诺夫特别倾向于小调性的主题以及悲歌性或悲剧性的形象领域。拉赫玛尼诺夫在给一位朋友的信中曾说过:

“在伤感和快乐两种主题中,我更偏爱前者,光明、欢快的色彩不是我所乐见的。”

虽然他的一些作品完全能够体现他处理明快情绪音乐的才能,但就总体来说,他的作品的确大多倾向于忧愁、痛苦、阴郁的情绪。

钢琴前奏曲

拉赫玛尼诺夫的《二十四首钢琴前奏曲》都是单一动机、单一主题的,作品形式短小,个性鲜明。有的带有练习曲风格,有的具有夜曲特征,有的带有幻想曲色彩,速度、色彩、气氛和情调各不相同,具有鲜明的浪漫色彩。

其中最著名的是《#c 小调前奏曲》(Op. 3-2),拉赫玛尼诺夫创作这首作品时年仅19岁。在他的一生中,人们总是无休止地要求他弹奏这首作品。后来成为拉赫玛尼诺夫在每次钢琴演奏会上必须重复演奏的名曲,因此有了“#c小调先生”的别号。

音画练习曲

拉赫玛尼诺夫的创作生涯中共有两套《音画练习曲》(op.33 号和 op.39 号),这些作品是拉赫玛尼诺夫对19世纪欧洲浪漫主义音乐潮流中诞生的“标题音乐”的再发展,是巧妙的将“音画”这种带有标题性质的形式,与传统为钢琴教学而作的“练习曲”体裁相结合的独创产物。

这种体裁形式与之前的技术性质的钢琴练习曲(如车尔尼、克莱门蒂等)不太相同,它不单单是为了训练钢琴的演奏技巧而作,它在内容上更多倾向于 “音画”的描述性和音乐性。与李斯特等人的《练习曲》相对比,《音画练习曲》又显得更为精炼和唯美,注重音乐的“视觉效果”,注重精神的美的体验。

钢琴协奏曲

拉赫玛尼诺夫《升f小调第一钢琴协奏曲》有两个版本,一是1891年完成的原稿,二是1917年的修改版。在他提笔创作这部作品时,他正在莫斯科音乐学院求学,那时正是莫斯科近乎盲目地推崇柴科夫斯基和鲁宾斯坦的时代。由于他本人在创作和演奏方面也非常崇敬这两位大师,所以他的初期作品时常会流露出所受影响的痕迹。

另一方面,同样作为创作和演奏兼顾的艺术家,拉赫玛尼诺夫也比较喜欢肖邦和李斯特的作品,前者的深厚民族感情和后者的精湛演奏技巧都和他身上的某些特点相似和相通。这部作品完成后,甚至还有人将他称为“具有俄罗斯灵魂的当代李斯特”。

交响曲

1895年,拉赫玛尼诺夫《第一交响曲》在圣彼得堡首演遭到惨败,公众的反映和评论家的尖刻言语使22岁的拉赫玛尼诺夫备受打击。他怀疑起自己的创作才能,始终不能走出阴霾,没多久就患上了严重的精神衰弱,几乎完全停止了音乐创作。1900年春,拉赫玛尼诺夫开始接受精神心理医生的催眠术和暗示疗法,慢慢地,他的病情开始好转,并重新开始了音乐创作。

传世经典:拉二和拉三

《c小调第二钢琴协奏曲》是拉赫玛尼诺夫病愈后创作的第一部作品。1901年10月26日完成首演,由他本人亲自担任钢琴部分,与表兄西洛蒂指挥的莫斯科爱乐管弦乐团合作。首演取得巨大成功,造成了轰动。这部作品是他经历多年意志消沉和创作危机后重新燃起的创作力量,也成了拉赫玛尼诺夫音乐生涯的转折点。

出于感激,出版时拉赫玛尼诺夫把此曲献给了帮他战胜病痛的达尔医生。

1909年,拉赫玛尼诺夫访问美国,与波士顿交响乐团在各地公演,《d 小调第三钢琴协奏曲》在此期间完成。

按照作者拉赫玛尼诺夫自己的话来说,这部作品是“专为美国而创造的”,可从这部协奏曲当中,我们听不出一丝的美国音调。应当说“拉三”的构思在很大程度上是对“拉二”的继续:如浓郁的俄罗斯民歌的旋律、充满紧张的戏剧性发展,二者同样以其火热的激情和奔腾不息的生命力感染听众,钢琴与乐队的合作天衣无缝、浑然一体。

俄国哲学家别尔嘉耶夫在《俄罗斯命运》中曾提到:

德国是欧洲的男人,俄罗斯则是欧洲的女人。拉氏的作品继承了俄罗斯人固有的忧郁特质,他用抒情逃避悲惨现实,而“拉三”和“拉二”是他所有作品中悲剧性诠释的集中展现。

标签: