千里重走滇缅公路(史迪威公路)

千里重走滇缅公路(史迪威公路)

引子:启程 沿着历史的车辙

一个人的七十年,几乎是一辈子,而一个国家的七十年,只如沧海巨流里的一朵浪花而已。对一个五千年的国度而言,这短短的七十年意味着什么?为什么要纪念它?一切只因这七十年,按梁启超的话说,是处于“亘古未有之大变局”的七十年。

二十年前我前往大理拍摄照片时,走的是昆(明)大(理)老路,一路需蜿蜒缠绵接近一整天时间才能从省城到达大理。也就是那时候有朋友提醒我,你走的就是当年抗战的生命线——史迪威公路(滇缅路)。数年以后我在概念上终于厘清,滇缅路和史迪威路其实是若即若离的两个概念,严格说史迪威路的真正名称是“中印公路”,其目的地是印度雷多,而一般意义上的滇缅路,则指的是从昆明到缅甸中北部八莫、瓦城(曼德勒)及至仰光的公路。但在云南境内,这两条路有九成的重合度,唯一的区分只是一条从腾冲猴桥出境,另一条则从畹町出境。

有关滇缅路对抗战的重要意义自不待言。有研究者认为它在某个特定时期甚至关系到中国抗战的胜败,也有研究者认为,它不仅在战略上发挥过重大作用,甚至在随后数十年改变了滇西经济社会发展格局。不管结论如何,有一点是所有人毋庸置疑的,那就是:七十年前云南人民用血汗筑成的滇缅路,不但是抗战生命线,而且是世界公路史上的工程奇迹,。

实际上,滇缅路在抗战前期的1938年就已竣工使用。当国家纪念抗战胜利七十周年,对滇缅路而言却是七十七周年纪念。这条路从诞生之日起,其命运与国家发展忽而呈正比关系,忽而呈反比关系,可谓命运多舛。从1938年竣工之后,有约60年时间,它在云南交通状况尚未改善的年代里发挥着巨大作用,而当进入21世纪之后,随着高速路、铁路、航空等现代化交通设施在滇西地区的勃兴,昔日辉煌一时的滇缅路则逐渐陷入沉寂,部分路段甚至荒草丛生,沦落到被人遗忘的境地。

然而,这条路对中国历史影响之深刻,又岂是时间所能抹去?又岂会在一个民族的血液里消失?

从昆明到云南驿 传奇路的初始见证

滇缅路(史迪威路)在云南境内长达900余公里,接近上海到北京的直线距离。从昆明原西站客运站起,经安宁、楚雄、祥云、云南驿、清华洞、大理、永平、保山、惠通桥、松山(松山战斗遗址)、镇安、芒市、瑞丽、腾冲等地(在龙陵与史迪威路分为两支)。如此漫长的道路,既穿越了两条波涛汹涌的大河(怒江、澜沧江),又跨越了难以计数的山岳,一路艰辛超出常人预料。

昆明春雨路与人民西路交界处眠山山麓,矗立着滇缅公路纪念群雕。群雕于2004年8月15日落成,上半部分为立体雕塑,下部为展现滇缅公路4个历史时期(炸不断的会通桥、南洋机工队的援助、抗战后期的大返工以及继往开来的滇缅公路)的画面。浮雕的中间嵌有一块用红字记录滇缅公路血泪历史的碑文。蓝天白云之下,浮雕群庄严肃穆,俯视着十米之外的车水马龙和附近的繁华闹市——有多少人,还能将这样的场面和77年前那条路联系起来呢?这里面的逻辑关系,我们是否依然清晰?

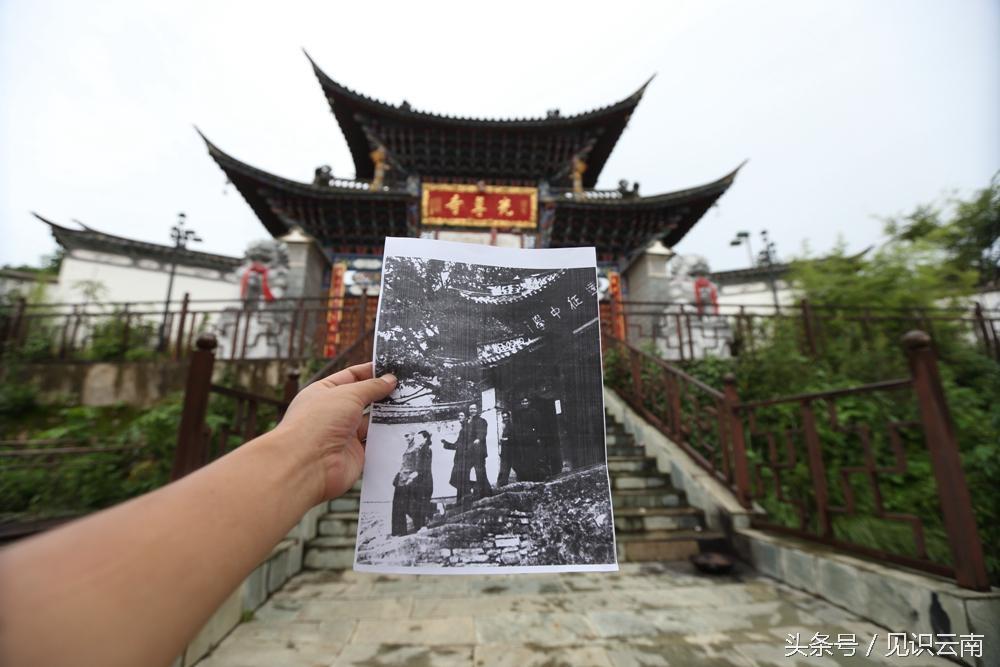

车行云南驿,是云南唯一与省同名的驿站。从古代南方丝绸之路贯通开始,云南兴起过无数驿站,但云南驿无疑是名气最大的一个。它甚至从名称本身就代表了云南所有驿站。与南方丝路的选点一致的是,滇缅路同样以云南驿为重要补给基地。然而,云南驿对滇缅路的意义,却远非一个寻常丝路驿站可比。从1936年起,国民政府在原滇军云南驿机场的基础上,耗费巨大人力物力财力,先后四次对云南驿机场进行了改扩建,其目的是将之变为滇西反攻的空军基地和驼峰航线的重要机场,随后,大批援华美军飞机降落在此,其中就包括众所周知的飞虎队。最高峰时期,云南驿机场附近驻扎了近两千名美军空地勤人员,以至于千年古驿站上迅速出现了咖啡馆、西餐厅,如同小型“十里洋场”。我们询问了路过的当地老人得知,云南驿的牌坊正对的就是当面的云南驿机场,那里如今是一片随微风起伏的玉米地。但仍隐约可见有数座高大的土围子,在这片云南面积广阔的平原之上相当显眼,不错,那就是当年的机库,俗称“机窝”。站在机窝上拍摄四周,手上拿着七十年前的画面仔细比对,面对良田沃野,阡陌纵横,昔日机场位置的辨认工作变得十分困难,但毫无疑问,这就是当年的抗战机场。只不过它已经完成了历史使命,本为原野,复为原野。战争的目的为何?和平。和平的意义又在哪里?答案就在路边丰满的包谷里。

今天,在云南驿牌坊不远处,还能看到“华美餐厅”字样以及十数个巨大的石碾子。华美餐厅的滋味如何没来得及去品味,大体是个纪念的意思吧。而粗大笨拙的石碾子,就很随意地摆在空地上,任风吹日晒,石上苔痕清晰可见。当年滇西人民修筑云南驿机场,靠的就是这样巨大粗笨的石碾子,全凭人力反复拖拉碾压,压出机场跑道。以原始的技术条件,修建现代的机场,这是一种什么样的可能与不可能?除了必胜信念与意志力,恐怕别无他解。

永平、云龙 发现滇缅路重要文物

现代高速路可以借助技术含量强大的施工机械,以排山倒海之势向前推进,而77年前修筑滇缅路时情况完全不同。当时,整个中国社会生产力原本已经相当低下,加上日寇入侵,国家动荡,要在短期内修筑这样一条漫长的大道谈何容易?而且众所周知,云南又地处中国偏僻贫苦之地,如此浩大的工程靠什么?唯有人力。

车行永平,我们拜访了当地长期研究边屯史的县文联主席张继强先生。张主席告诉我们,永平这个地方,地处澜沧江东岸,从东汉立县开始,即具有重要的军事地位。历史上博南古道、南方丝绸之路从永平经过,南北商旅云集于此,上千年中永平逐渐发展成为商旅云集的重镇和军屯要塞。抗战期间,仅五万人口的永平倾全县之力,为滇缅路的及时贯通作出了巨大贡献。

在永平我们也厘清了一个事实,那就是1937年开始修筑的滇缅路,实际上指的是从大理下关到缅甸的这一段。滇缅路在大理境内264公里,经过祥云、弥渡、大理、漾濞、永平、云龙6个县,以大理为界,分为东西两段,东段由昆明小西门起至下关411.6公里,早在1920年12月就已通车。抗日战争全面爆发后修筑是的主要是西段,就是下关到畹町段,全长457.4公里。这条路,从修筑开始,到保通,再到为此而展开的著名松山之战,把永平这块看似远离战场的土地置入了一段悲壮的血泪岁月。

滇缅公路在永平境内有78公里,从胜备桥到黑羊箐一段,因为这一段地处澜沧江断裂地带,澜沧江及其支流纵横交错,地势复杂,山形陡峭,施工十分艰难。永平当时人口不过四、五万人,但是每天上工开挖滇缅路的约八千人。他们自带口粮、工具,用传统的耕作农具:条锄、板锄、尖嘴锄、铁锹、凿子、竹编粪箕;用最原始的方法:焚烧淬石、拖滚石碾、肩挑手扛等,开山撬石、填土砌基、压平路面;经过五个月的昼夜艰苦奋战,由永平负责的路段毛路全部开通。用工约104万个!

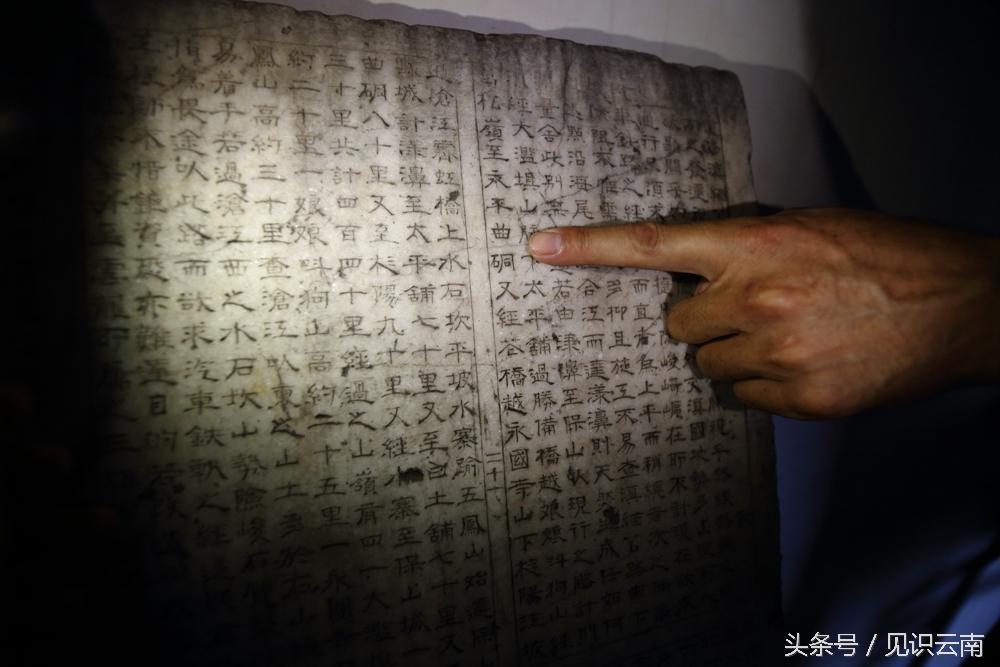

1995年,在永平旧县衙出土的一块珍贵碑刻,记录了滇缅路的艰难修筑历程。这块名为《修筑滇缅公路纪念歌石碑》的碑刻由时任龙陵县长,鹤庆人王锡光写成,以诗歌的形式,对“血肉滇缅路”做了真实的记载。

碑文云:修公路,大建树。凿山坡,就坦途。造桥梁,利济渡。裹粮携锄沧潞边,哪管老弱和妇孺。龙永派工各一万,有如蚂蚁搬泰山。蛮烟瘴雨日复日,餐风饮露谁偷闲。总动员,追呼征逐荒园田。褴褛冻饿苦群黎,星月风尘度新年。一段推进又一段,死病相寻受颠连。飞沙走石轰石切,力已竭尽汗已干。伟大工程三千里,几月完成齐苦干。民众力量真魁巍,前方流血后方汗。不是公路是血路,千万雄工中外赞。土方竣铺填桥涵,又紧张。可恨天公心不良,朝朝暮暮降沱滂。补倒塌,更难当。违误通车干军法,县官焦急一目茫。力竭声嘶呼民众,辛苦坚忍莫彷徨。非怪功令急如火,为国贤劳罔自伤。东洋倭祸已深入,封我港口占我疆。君不见,兽兵到处嗜屠戮,华北华南备耻辱。又不见,华中华东成焦土。牛马奴隶俎上肉,兵员补充战疆场。胜利必须武器强,武器强,还要交通畅。努力打开生命路,出海通达印度洋。国际同情齐援我,军火输运畅通航。最后胜利确把握,驱逐强盗国土复。还我山河武穆志,坚定信念兴民族。

这块碑刻如今藏于永平县文化馆内,堪称滇缅路不可多得的珍贵文物。不巧的是,我们在周末抵达永平寻访时机不对,没能看到。但经张继强先生指引,在永平公路管理段院内看到这块碑的拓片复制品。值得一提的是,今天的永平公路管理段,在抗战期间也是中国远征军的反攻誓师出发地之一。

滇缅路离开永平,在崇山峻岭穿行至澜沧江大峡谷,那里有一座著名的英雄桥——功果桥。在抗战生命线滇缅路上,沿途几乎每一座桥梁都具有咽喉地位,而跨越澜沧江的功果桥和跨越怒江的惠通桥,无疑是这些桥梁中极端重要的两座。从1940年10月到次年4月,日军共出动飞机400多架次,轰炸滇缅公路上的各处桥梁,功果桥自然成为轰炸的重点目标,是受到空袭最多的地方。日军先后轰炸功果桥16次,出动了飞机242架次,投下炸弹上千枚。但是由于有永平、云龙800名民工参加的军民抢修队的昼夜奋力及时抢修,保障了运输线的畅通,被誉为“炸不断的滇缅路”。如今,用大石头垒成的保卫功果桥高射炮阵地,依然在云龙县宝丰乡大栗树境内的陡峭高山顶上,成为抗日战争中大理地区唯一发生实战的遗址。

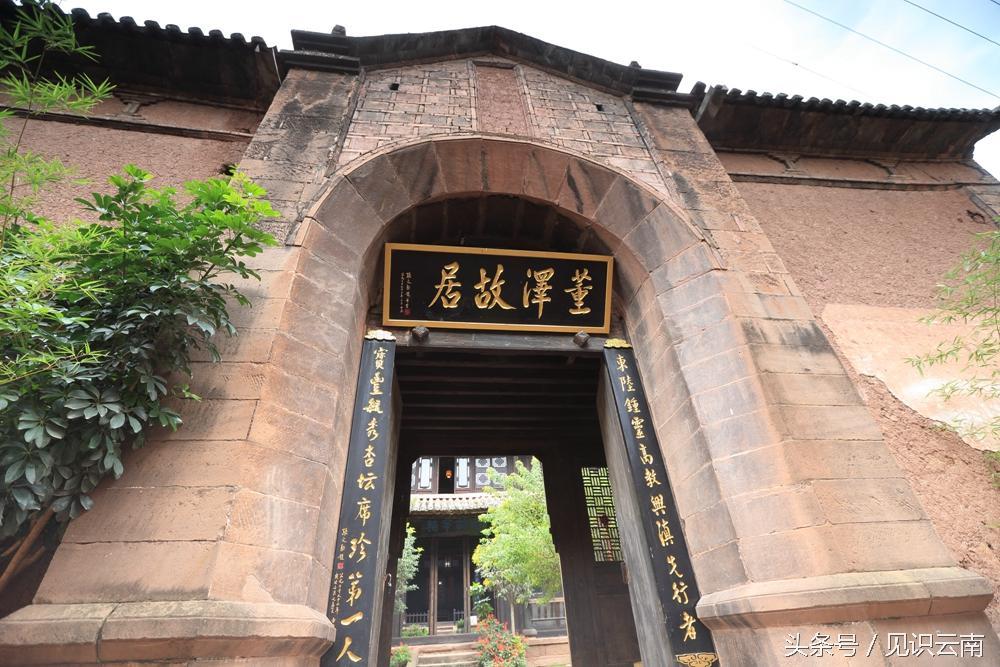

我们前往云龙宝丰,去寻访关于滇缅路的又一证物——《建修滇缅公路意见书》石碑。此碑是滇缅路的又一重要历史文物,长期为人不识,只知他藏在宝丰乡一处民国大宅之中。辗转几十公里到达这处大宅之后才震惊地发现,这块碑的藏身地,居然是民国年间云南的重要人物董泽的故居。董泽,云龙宝丰人,哥伦比亚大学、耶鲁大学双料博士,云南王唐继尧的妹夫,云南大学第一任校长,其少年时光居然是在宝丰这样一个极度偏僻的山村中度过,反差之大令人不禁感叹宝丰的人杰地灵。而当年提出《建修滇缅公路意见书》的董钦,则是董泽堂兄,他在碑文中提出三条路线建议,,认为“地方之发达视乎交通,交通之命脉视乎路线。路线之经纬,既显关乎内政,尤隐系乎外交”。然后,对公路走向、途程远近、施工难易等方面进行对比、论证,认为“由下关起点,沿海尾河经合江而达漾濞,则天然生成,任如何测量,舍此别无他道。”后来的滇缅路大致综合了此线路建议筑成。董氏家族是民国年间云南有声望的大家族,将此意见书刻成碑文保存至今,足见其赤子之心和家国情怀。登董家二楼,抚摸着已略显斑驳的碑文,也是心绪难平。可以说,这块碑的发现又是我们此行的一大重要收获。

跨越怒江天堑 抵达松山主峰

从保山抵达惠通桥之前,我们特地拜访了位于蒲漂镇的梁金山故居。或许在中国难以计数的抗战名人中你很难找出梁金山的名字,但就滇西抗战而言,梁金山居功至伟,足以彪斌史册,他所捐资修建的惠通桥,也就是美国人所称的东方“直布罗陀”大桥,对滇西抗战所发挥的作用究竟有多大,很难用具体的词汇和数据形容。一座桥与一段历史,一个人与一座桥,大体就是这样的关系。

梁金山故居位于离滇缅路不远的方家寨,路旁有一株造型奇特的大树,据玉米地里劳动的年轻人说是梁金山当年亲手种植。同样的,故居门前也有几株高大榕树,背后就是规模并不算庞大的故居院落。

按道理,这座占地千余平米的普通故居,远远配不上梁金山本人所创造过的财富帝国。抗战爆发前,出生于蒲漂的梁已是缅甸巨商,华侨领袖,富可敌国。故居中悬挂的照片中,梁金山一身西服,头戴礼帽,全然英国绅士打扮。事实上他的确也因其在缅甸的巨大影响力,获得过英王接见。

国之栋梁,散尽万金,义重如山,大概是对梁金山三个字的最好注解,对云南人来说,他的故事,他的传奇,时至今日仍然鲜活如初。

九·一八事变后,国难当头,已成巨商的梁金山顾不上个人商业帝国的去向,在那个特殊的时代,梁金山很清楚家与国的关系。作为中国人,回国支援抗战成为他的唯一选择。正当其时,政府为连接怒江东西岸的保山和龙陵,必须在怒江上修筑桥梁。但国家处危难之际,修建桥梁所需的款项尚有巨大缺口,梁金山责无旁贷,二话不说把两个商号和一个公司降价出卖,并聘请美国工程师设计大桥,而后赶修腊戌至南坎的公路,又将建桥器材用火车由仰光运到腊戌,用汽车将庞大的铁件、粗长的铜缆和重型机械运至南坎,再组织骡马硬拉强拽弄到怒江边的建桥工地。在梁金山全力支持下,一座全长123米,宽6米的铜缆吊桥——惠通桥建成了,成为中国抗战生命线——滇缅公路上的咽喉要冲。1942年,滇西抗战遭遇挫折之际,为阻止日军进犯,惠通桥被炸断。梁金山闻此不禁老泪纵横:“现在不得已炸断了,我相信,抗战胜利,惠通桥是要修复的。”,果不其然,1944年,随着滇西大反攻的胜利,惠通桥重新修复,并一直沿用数十年,直到被新的现代化桥梁取而代之。惠通桥是一座肩负历史使命的大桥,即便如今依然隐于时光身后,但后人提到滇西抗战,必然提到惠通桥,而提及惠通桥,又必然提到梁金山。

梁金山故居建筑物并无十分特别之处,我曾在滇南、滇西各地见识过不少商人巨贾在发达之后建造的豪华大宅,雕梁画栋无不处处传递出主人借传递个人财富的意图,相形之下,梁金山故居称得上朴实无华,却也大气庄重。故居如今已得到修葺,但除非慕名而来的行者,这里平时仍略显寂寥冷清,一代侨领的故居,跟主人生前的辉煌生涯形成强烈对比。只是屋外,几株榕树仍长的根深叶茂,同样的,院落中的青草,也在石板中顽强生发。此情此景,令人思绪万千,往事并不如烟。

跨过红旗桥,几百米外就是赫赫有名的惠通桥。滔滔怒江,千百年来一直是两岸天堑,潞江坝以北地区有双虹桥、惠人桥可以跨越,而在以南则长期只能靠舟筏摆渡。明代曾有桥,但屡修屡毁于洪水,直到1920年代开始,修建规格更高的桥梁才提上议事日程,时任缅甸华侨公会会长梁金山慷慨捐资,于1935年最终修成怒江历史上第一座钢缆吊桥。谁也不会料到,仅仅两年后这座桥随后竟因时局变化,陡然承担了家国重任,成为中国对外唯一大通道上的咽喉所在。

抗战中惠通桥曾被炸毁以拒敌于怒江以西,随后重新修复,一直沿用到1970年代附近建起现代化新桥取而代之。惠通桥完成了历史使命。有关它当年的照片如今仍不时可见,而它附近的“老虎嘴”地貌,也因艰险态势被当年的随军摄影师纳入镜头,成为经典的画面。

从老虎嘴一路扶摇直上,路面变为了弹石路,海拔上升2000米之后,峡谷的酷热湿气散尽,天气开始清凉,山上的植被也从阔叶热带植物变成针叶林松树。松山到了。

松山海拔2600余米,为龙陵县内第一高峰。它耸立于怒江西岸,尤如一座天然的桥头堡,扼住滇缅公路要冲,及怒江打黑渡以北四十里江面,易守难攻,1944年5月,为打通滇缅公路,20万中国远征军集结滇西,进攻龙陵、腾冲和松山。经过四个月的鏖战,滇西抗战胜利,松山血战由此载入史册。

松山至今仍保留完整的战争工事,是中国目前罕有的完整二战战场遗址之一。从1980年代开始,这些遗址陆续得到保护,作为中国抗战胜利的重要标志性战场,多年来前往松山凭吊战场,缅怀历史的人一直络绎不绝,其中日本人不在少数。2013年,中国雕塑家李春华在松山主峰安放了402尊中国远征军雕塑,成为松山令人震撼的新地标。由于该地正在建设新的纪念馆,我们的车辆无法抵达遗址区,只能一路步行上去,在雨中拜谒了当年牺牲于此的英烈,昏暗天幕之下,苍天有泪,当年松山战场的英烈,安息吧。

收官 南往畹町 西往猴桥

离开松山,前往芒市的道路正在整修,频繁的降雨使路面变得极为泥泞,在很多路段车速不得不放慢以便顺利通过——这种节奏多少与当年龙陵光复之战的过程有些相似。战争最终取得胜利,一如我们最后也顺利抵达了畹町。

畹町可能是中国博物馆最多的一个小镇。大大小小博物馆数量多达十几个,其中大多与抗战相关。实际上,畹町本身就是一座巨大的博物馆,镇馆之宝就是位于中缅界河上的畹町桥。从1930年代末期建成至今,用钢铁结构搭成的畹町桥没有一丝改变,唯一不同的是当年它承载了无数的交通工具,有几十万大军踏过铺着木板的桥面,而今这座桥的中央则横亘着一个醒目的中缅文字标牌将桥面拦腰截断,提醒行人此桥不得再通过。标牌的另一侧就是缅甸境内。

畹町桥和云南境内的另一座钢铁结构大桥——人字桥一样,修得坚固异常。如果细致观察,你会发现钢梁之间的榫卯甚至看不到锈迹。七十多年了,这座桥从未被人遗忘,它虽不再使用,也只是出于保护的目的。如果哪天再次打开关口,毫无疑问几十吨的卡车经过同样没有问题。

桥的中国一侧,立有畹町桥纪念碑,碑身上清楚写明这座桥的来龙去脉和历史价值,碑座上的石刻浮雕画中有一幅尤为引人瞩目,画面是两只手紧紧握在一起。它象征着中国远征军在此终将日寇驱逐出境,而且将和盟军进一步回合,在缅甸取得更大胜利。在纪念碑的另一边,立有一个巨大的石碾子,这不是旧物,但同样意味着滇缅路的修筑,正是靠这原始的碾子一寸一寸,跨越千山万水,从中国修到了缅甸。

畹町的南侨机工纪念碑是云南所有同类纪念碑中最为高大的一座。尤为难得是,在纪念碑的背后石墙上,密密麻麻刻满了当年回国的南侨机工姓名。这座纪念碑本身在2005年修建之时,得到了南侨机工后人的支持。南侨机工,全称“"南洋华侨机工回国服务团 ”,总计叁仟余人,他们是滇缅大动脉的齿轮,若没有他们,滇缅路的抗战生命线几乎无从谈起。这些当年来自南洋各地的技术人才很多在战争中魂归滇缅路,战争胜利后或返回东南亚,或散落中国、缅甸各地,有少部分至今依然健在,已是百岁高龄,是不折不扣的历史老人。

离开畹町,我们继续沿边境前往猴桥。沿途路过风景秀丽的陇川、盈江、梁河坝子,稻花香处,古老的村寨鸡犬相闻,这是和平而富足的土地,与想象中的边境贫苦之地完全两码事。

在梁河九保街,我们离李根源故居一步之遥,但囿于时间紧迫,没能亲临拜谒。九保原属腾冲,这也是后来李根源一直以腾冲人自命的原因。曾几何时,腾越州地域辽阔,物产丰饶,辖区甚至广至外域,这极边之城,数百年来是一直是中华文化在中国最西南的坚固堡垒,从它在久远的年代归属中原开始,它就一直保有中华文化的精致内核,直至今日。

腾冲荷花乡的史迪威公路博物馆充分说明了这种精致内核是何等的摄人心魄。这间位于中国最边远的乡镇的博物馆,绝不是一般的私人博物馆可比,它收藏的二战军用交通工具包括汽车、摩托、单车在内,其数量之丰富,国内无出其右者。其主人周先生本身就是腾冲人,他倾其所有,耗尽人力物力财力,收藏的几十辆二战军用交通工具,相当一部分至今仍能发动使用。而且,这家博物馆还兼收藏了腾冲古建筑物件、历代灯具、历代家具、马帮物件等等,价值难以计数,场面令人震惊。管理者自豪地告诉我们,博物馆内的二战汽车和历代灯具两类藏品,无论是古物价值还是数量,均为国内唯一。我们也得知,这家博物馆也在2015年9月3日抗战胜利纪念日之际,向公众开放了。

一路走来,我们在不同的地方,大量感知过相同的史迪威公路情结。在保山,有史迪威公路主题酒吧,在芒市,有史迪威公路渡口公园,在腾冲,又遇到史迪威公路博物馆。对滇西人而言,史迪威公路情结浓得化不开,七十多年来从未被社会巨流稀释过。

我曾在2013年拍摄过当时在保山举办的史迪威公路汽车越野赛,几十位国内一流的赛车手云集保山,马达轰鸣着疾驰在昔日史迪威公路之上,腾起的灰雾直冲碧蓝如洗的天空。透过这层弥漫的灰雾,你仿佛能看到当年一眼望不到尽头的卡车队,蜗牛般前行在同一条道路上,驶向远方丛林。丛林深处,矗立着中国西南的一个沉默的口岸——猴桥。

猴桥,古代一定有桥,猴群在桥上嬉戏。但史迪威公路经过的是一座钢索吊桥,如今已经完全废弃,甚至连桥塔都成了民用建筑物的一部分。新的公路继续延伸至口岸国门。相较于畹町、瑞丽口岸,猴桥相对寂寞,往来车辆并不多。连日阴雨之后,国门前高高在上的中国国旗也显得湿漉漉的,无法飞扬起来。但我们仅仅在国门前待了不足二十分钟,奇迹就发生了:几阵骤风过后,国旗竟然重新开始猎猎飘扬,仿佛迎接我们,又仿佛与我们告别。

是的,短短五天,我们走完了滇缅路(史迪威公路)全程,这是历史穿越之路,心灵洗礼之路。一路走来,感慨良多,绝非三言两语能表达尽兴。但是时候了,我们又该踏上归途。别了,猴桥,别了,腾冲!

文图版权所有者:局部(微信号laowuao),转载请注明来源。盗图无论任何用途均被视为侵犯作者法律权益。

标签: