让巴黎圣母院“活下来”的激光扫描技术,到底是什么?

让巴黎圣母院“活下来”的激光扫描技术,到底是什么?

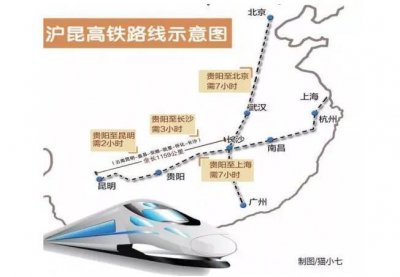

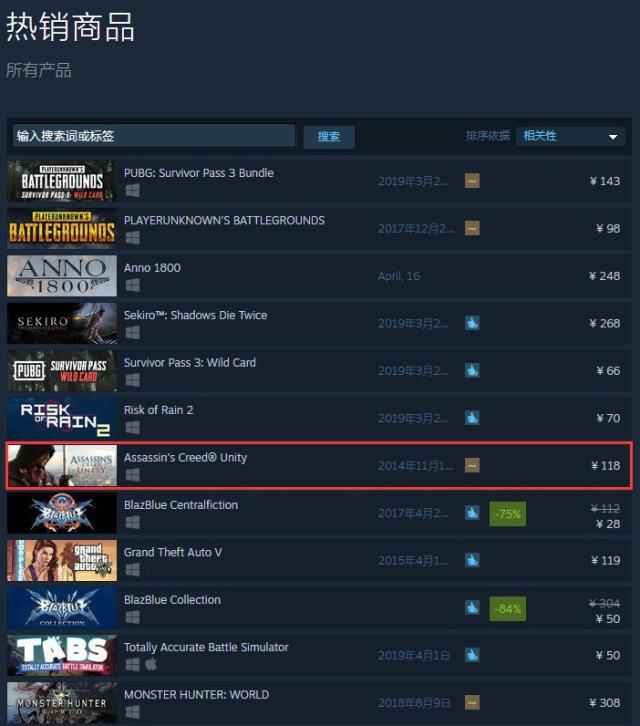

当地时间4月15日,巴黎圣母院突发大火。人们在痛心疾首的同时,也在寻找如何修复巴黎圣母院的方式。比如育碧2014年的游戏《刺客信条:大革命》中1:1重现的巴黎圣母院模型,成为修复巴黎圣母院的重要图像参考,这款游戏也因为这次的事件重回全球著名游戏平台STEAM的热销榜。

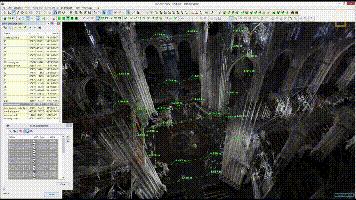

比游戏更加真实的,是美国艺术历史学家安德鲁·塔隆在2015年用激光扫描记录的巴黎圣母院。这一次扫描点囊括大教堂内外50多个地点、对细节进行多次扫描、收集了超10亿个数据点的激光扫描,将巴黎圣母院的全貌精确地记录了下来。

事实上,激光扫描技术已被多次运用到全球各地的文物保护工作中。记者专访了负责过广东省博物馆、成都武侯祠博物馆等多个文化保护数字化项目的中德人工智能研究院高级研究员刘凡,来科普一下,什么是激光扫描技术。

用光代替人来测量

激光扫描仪主要由颜色相机和激光摄像头组成。将扫描仪放置到一个点位,就可以通过计算激光发射后打到障碍物返回所需的时间,从而测算空间的距离。

“其实这是一个很简单的原理,用到的公式就是速度×时间/2。”刘凡打了个比方,如果一个人的跑步速度是每10秒跑100米,当这个人来回花了10秒的时候,那么他跑步的距离就是50米,“现在我们用光代替人。光的速度是30万千米每秒,如果光打到墙上再回来花了1秒,那从测量点位到那堵墙的距离就是30万千米/2=15万千米。”

激光扫描成像三步骤

步骤1:扫描

建模的第一步自然是要收集数据。

当激光扫描仪运作时,我们能看到摄像头一直在那儿转,其实就是在四处扫描,计算空间距离。扫描过会,会得到很多“点云”,他们代表了每一束激光到达的距离。

刘凡介绍,如果快的话,得出一个“点云”要4—5分钟,如果慢的话要10分钟—半小时。影响快慢的因素是精度的高低。“比如塔隆在2015年扫描的巴黎圣母院三维图像,说是精确到5毫米,那每个点扫描可能要花掉半小时。”

扫完一次,你以为就结束了?不,还得换个点位再扫。“像你在不同位置看同一个物体,你所获得的视界会不一样。”刘凡解释道,这是为了让模型能够“活”起来。

对点位的把握是一件技术活。如果是比较简单的空间,可能可以走10米再开始第二次扫描,复杂的空间可能走4、5米就要开始扫描第二次。“巴黎圣母院比较空旷,加上封闭起来没有活动的人的影响的话,可能可以走7、8米开始第二个点位的扫描。”刘凡说。

每个点位扫出来的点云位置是不一样的,但还是有相似之处,后期可以根据三维图形学,对不同的点云根据相似点来进行配转。

步骤2:拍摄

激光扫描仪扫出来的图像虽然有颜色,但颜色精度不高,“看起来就像马赛克”。

如果要做一个精度高、又漂亮的三维模型,除了激光扫描仪以外,还要用单反相机来拍摄记录建筑。

“从视频里也能看到,塔隆在进行巴黎圣母院的扫描工作时,也会拿出单反到处拍照。”刘凡指出,用单反相机的高还原度镜头,可以获得物体的原始颜色信息。

步骤3:后期处理

将获得的数据放到计算机中进行数据建模,就能得出用点云拼出来的空间三维模型。“这一步已经不需要人工参与操作了。”刘凡强调。

在三维模型出来后,工作人员会根据拍摄的照片,将原始颜色信息添加到模型中。这一步称作“贴图”。

在各种后期处理完成后,真实世界中的物体就完成了数字化的过程,保留下一刻的永恒。

激光扫描的缺点:贵!

“激光扫描也有缺点,就是太贵,一台设备好几十万。”当谈到激光扫描技术的局限性时,刘凡毫不犹豫地说。此外,激光扫描仪需要非常专业的人员进行操作,扫描后获取的数据很多,后期的工程量很大,这也使得激光扫描技术的人力物力成本较高。

刘凡曾经为武侯祠做过激光扫描:“我们扫描的那天武侯祠很多人,我们也是一边参观一边拍,活动的人就影响了点云的精度。” 三维图形学就是默认世界是静止不动的,如果有活动的物体,那就是“噪音”。

链接:看看中国做的激光扫描

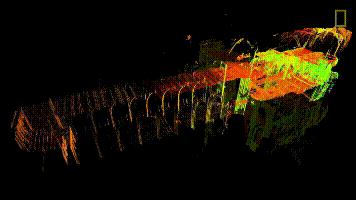

坐在家中就可以看的广东省博物馆泰坦尼克号文物精品展

没去过内蒙古的,来走走内蒙古博物院吧

除了激光扫描,还有哪些技术可以用于现实空间的数字化?刘凡说,目前的三维建模技术中,如果是博物馆、文物保护等要求高精度建模的领域,还是要用激光扫描仪。但如果对精度要求没有那么高的话,还有两种解决方案。

一种是深度相机,但是它拍出来的效果容易出现凹凸不平的情况,严重影响观看者对三维空间整体格局的判断,还是需要人工后期处理,而且价格也不便宜。

“还有一种就是现在我们正在研发的、基于‘自动化三维数字建模’技术的相机——四维看看。”刘凡介绍,相比前面两种方案,四维看看拥有4DAI空间拍摄系统,实景拍摄的图片经过这套人工智能算法,自动建立清晰的三维空间结构。用户在使用该三维场景时,三维场景的景象会跟着用户的走动而变化,这种技术制作出来的三维场景可以运用在地产、酒店、租房等领域,没有时间来实地考察的用户,可以通过这个三维场景身临其境地看房。

(按采访对象保护科研隐私要求,文中刘凡为化名)

【记者】彭奕菲

【策划】李江萍

【校对】居伟强

【作者】 彭奕菲;李江萍

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 南方号~深度~科技能见度

标签: